Project Story

プロジェクトストーリー

SHARE

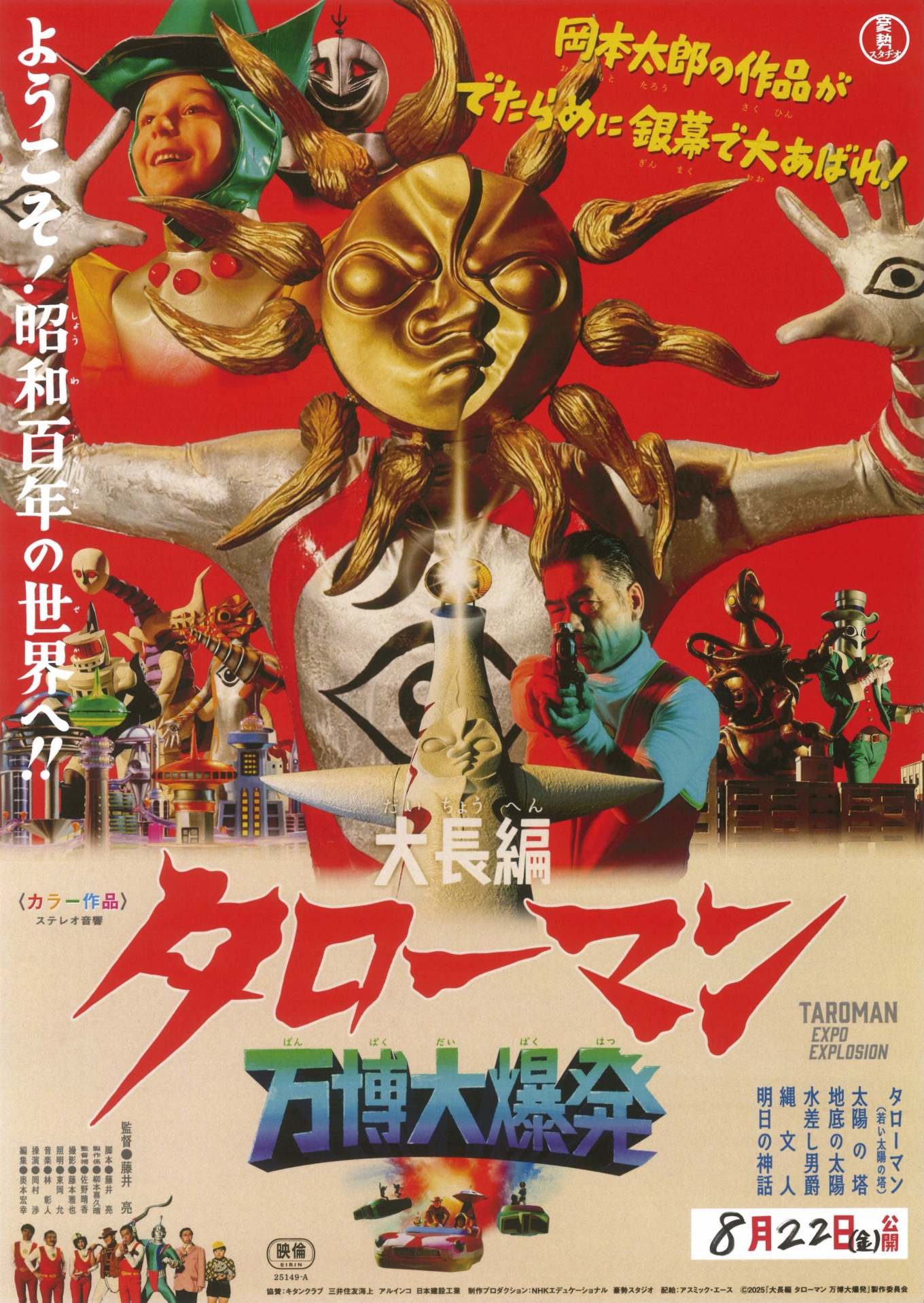

『大長編 タローマン 万博大爆発』公開直前インタビュー プロデューサー 竹迫雄也は、いかにしてあの飛び抜けて個性的な特撮番組の長編映画化を実現させたのか?(後編)

インタビュー:尾﨑 一男

全2回連載

岡本太郎の芸術を特撮ヒーローものへと発展させたテレビ番組『TAROMAN 岡本太郎式特撮活劇』の映画化『大長編 タローマン 万博大爆発』は、最新のCGではなく、あえてミニチュアワークや着ぐるみを駆使し、70年代のテイストを再現した異色作だ。上映時間は5分から105分へと大幅にスケールアップし、1970年の大阪万博と2025年の未来をつなぐ物語へと発想が膨らんでいる。企画を推し進めたのは、アスミック・エースの竹迫雄也プロデューサー。後編となる今回は、制作現場の裏側やファンベースを基軸にしたプロモーション、そして公開直前の胸中まで、彼の証言を通して作品の全貌に迫る。

『大長編 タローマン 万博大爆発』(以下『タローマン』)が完成してから公開までの間、本作の宣伝をどのように展開していくかは大きな課題だったと思います。いかなる戦略を立てたのでしょう?

竹迫:宣伝のやり方については、本当に悩みましたね。そもそも『タローマン』は「昭和特撮風でありながら岡本太郎イズム満載で、美術番組でもある」という、非常に説明しがたい作品です。普通の映画ならば「この映画は恋愛ものです」「本作はアクション映画でして」と一言で説明できますが、この作品はそうはいかない。説明をしようとすればするほど、聞いてる側は情報過多で脳がショートしてしまいます(笑)。

たしかに、プレゼンテーションしづらい作品ではありますね。

竹迫:加えて、当初のファンムービーとしての予算規模で突き進めたこともあり事業予算をかなり抑えていたので、長編映画として大々的な広告キャンペーンを打つための宣伝費はありませんでした。戦略の軸に据えたのはやはり、「ファンベース」です。熱量の高いコアなファン層に確実に届けて、その人たちが自発的に拡散してくれるような仕組みを意識しました。SNSでの話題化や口コミを重視し、「なんだこれは?」と驚いてもらえる瞬間を増やす。小さいながらも強烈な仕掛けを重ねていく、そういった方針でした。

具体的に、どんな仕掛けを用意したのですか?

竹迫:象徴的だったのは、海洋堂海洋堂高知/南国堂さんとのフィギュア展開じゃないでしょうか。じつはテレビ放送の頃から「タローマンのフィギュアを作りたい」というライセンシーからの声は多数あったものの、実現には至らなかったようなんです。それが今回、映画化を機に正式にタローマンのフィギュアの商品化が決まり、ブラックタローマンのフィギュアはムビチケカードのバンドル商品として展開しました。他の企画ではあまりない事例でしょうが、フィギュア展開の実現の為に、スケジュール最優先でブラックタローマンの在庫リスクを宣伝費の約1/7で立て替える決断をしたんです。もちろん売れる自信はあったのですが、プロデューサーとして事業面をないがしろにはできないので、日夜プロデューサー陣とは議論を重ねました。すべてはファンのみなさんに喜んでもらい、共に映画を盛り上げていただくため。ありがたいことなのですが本当に予想をはるかに超える反響があり、即完売の連続で欲しているファンの皆さんに行き渡らない時期もありましたが、委員会や関係各所のご尽力により受注生産も信じられないくらいのスピードで実現させることがありました。フィギュアは本当に宣伝の大きな目玉のひとつだったと思います。

特撮ヒーロー映画として、じつに正当な手順を経てますね。

竹迫:タローマンはヒーローではないのですが、まさにヒーローのような人気っぷりですね(笑)。それと同時に、1編成全車両タローマン一色に染め上げた電車ジャックのド派手なプロモーションやタローマンがファンと触れ合えるイベントも想定以上に仕掛けることができました。SNSに写真が上がって「え、電車にタローマンが!?」「タローマンに会えた!」と拡散されていく。そうした局地的な盛り上がりを狙って、ひとつひとつを慎ましくもタローマンらしくでたらめに宣伝を展開していったんです(笑)。どんなに小さくても、それらがテレビシリーズ放送から2~3年経った今でも変わらず、でたらめでべらぼうなものであれば、ファンは必ず拾って拡散してくれる。それを信じて積み上げていった感じです。これらひとつひとつの宣伝施策の全てにおいて、少ない宣伝費の中ご尽力いただいた委員会各社にはどれだけ感謝しても足りません。

商品化の広がり方も、映画ならではのものがありますね。

竹迫:特撮ファンは審美眼と想像力に優れていると私は思っているんです。映像の中でのキャラクターやメカの造形美に惚れ、それを手元の偶像で映像の世界観を容易に脳内再生できてしまう。それが観賞用としても動かして遊ぶ用両方の側面で手元に持っておきたいという強いコレクション欲求に繋がっていると思います。ソフビや怪獣消しゴムの文化がその象徴ですよね。だからフィギュアや劇場限定グッズは、作品世界を体験する大切な入り口になるんです。映画を観て、気に入ったらグッズを買う、グッズから入って映画を知る、そういう相互作用が生まれるのは、特撮ならではだと思います。

こうして宣伝の外堀を攻めると同時に、いちばん難しかったのはやはり「作品の内容をどう伝えるか」でしょうか。

竹迫:まさにそこですね。テレビシリーズと変わらず岡本太郎の思想や哲学を背負いつつ、昭和特撮の文法で作られている本作は、真面目に説明すると「美術教育映画?」と勘違いされるし、逆に肩の力を抜きすぎて説明すると「子供向け映画?」「荒唐無稽なネタ映画?」と思われてしまう。そのバランスをどう取るかが重要課題でした。でたらめと荒唐無稽は違うんです。そこが初めてタローマンを認知する人に伝わっているかどうか。ただ逆に「よくわからないから気になる」という現象もあると思うんです。例えば最近の映画でいうと『8番出口』のように「何が観れるか分かんないけど面白そう」というお化け屋敷的な要素。「なんだこれは!?」という、判断を超えた好奇心を刺激できれば、多くの皆さんに観てもらえる。『タローマン』はまさに、言葉巧みに語らずにその領域を狙える作品だと考えました。メインビジュアルや予告編の「ようこそ!昭和百年の世界へ!!」や「岡本太郎の作品がおおあばれ!」という藤井監督の考えたキャッチコピーはまさに、多くを語っていません。ポスター、チラシ、入場者特典などすべてのクリエイティブのデザインを監督に作っていただいたのですが、これは前例があまりないのではないでしょうか。大人気で連日飛ぶように売れたムビチケカードの券面デザインにも監督はタイトルロゴを入れませんでした。「なんだこれは!?」には、過度な説明は不要だという証明だったと思います。 非常に要素の多い映画だと思っているので「これが観れます!」など言葉で丁寧に説明したくなるのですがそこをグッとこらえ、監督の生み出す、惹きつけるキャラクターたちや特撮美術など、画(え)の力を信じ、画で伝えることを選んだ作品なんです。

観客としては、どういった層に観に来てほしいですか?

竹迫:老若男女すべての人が楽しめる間口の広い作品が完成したと思っていますが、個人的には子どもの頃、特撮ファンだったすべての大人たちと、ちびっ子たちですかね。昭和のウルトラマンをリアルタイムで観た人たちには「懐かしさと再発見」を、平成ライダーあたりを起点とする私のような中間の特撮世代には「自分たちが夢中になった特撮のルーツ」を、さらに今のちびっ子たちには、ただただ観て楽しいでたらめ映画として、とにかく広い層にこの映画を体感してほしいですね。じっさい関係者試写でタローマンの予備知識ゼロの20代前半の女性に観てもらったとき、「こんな感覚で映画を楽しめたのは初めて」と言われました。特撮をよく知らなくても、アートのように楽しめる。でもストーリーはわかりやすく、娯楽作品として成立している。そういう二面性を持った映画になったと思います。

延いては岡本太郎芸術の入り口にもなりますしね。映画の公開を控えたいま現在、率直な気持ちは?

竹迫:正直、胸がいっぱいです。ここまで来られたこと自体が奇跡のように思えます。私は平成生まれなので、1970年の万博は体験していませんが、当時の資料映像や太陽の塔を見て「なんて楽しそうな時代だったんだ」とずっと憧れていました。今の日本は、どこか閉塞感が漂っていますよね。そんな中で『タローマン』を通して、あの時代の「未来への期待感」をスクリーンで再現できることは、大きな意味があると思っています。観てくださる皆さんにも「こんなに未来を信じていた時代があったんだ」と体感してほしいし、少しでもワクワクを持ち帰ってほしいんです。

では最後になりますが、プロデューサーとして竹迫さんの、ご自身の展望を教えてください。

竹迫:私の根本にあるのは「世の中をワッと沸かせたい」という想いです。だから媒体は大好きな劇場映画に限らず、ドラマや配信、イベントなど極論行ってしまえば何でもいいのかもしれません。今回の『タローマン』のように、「自分にしかやれない」と思える企画を形にすることが、いちばん大切だと思っています。今回の経験から学んだのは、「情熱が人を動かす」ということです。理屈より先に「やりたい!」という想いをぶつけることで、監督をはじめ多くの方々が共鳴してくださった。その熱の連鎖で映画はここまでたどり着けたんです。これからも、そうやって世の中をワッと沸かせる企画を投じていきたいですね。