Project Story

プロジェクトストーリー

SHARE

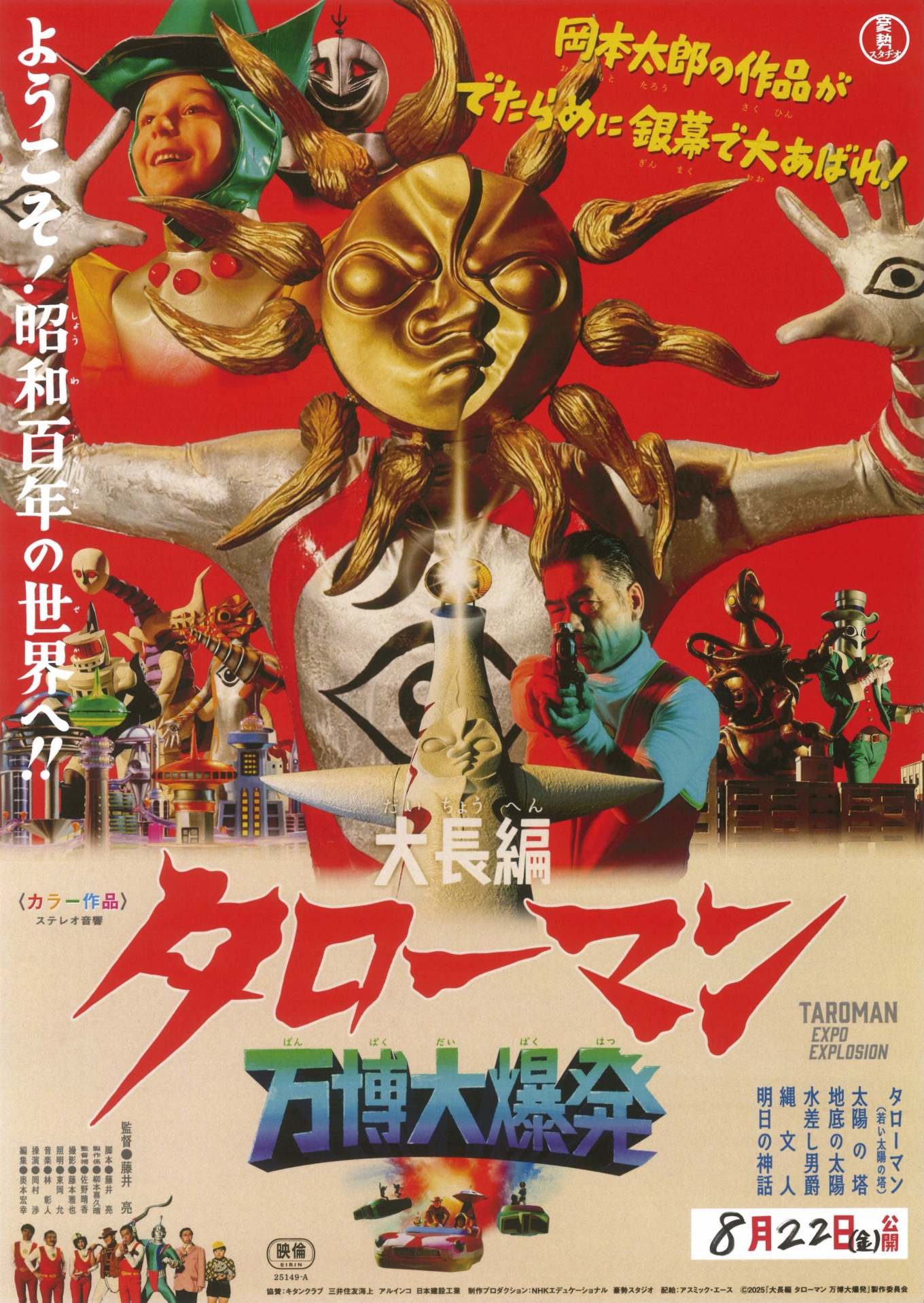

『大長編 タローマン 万博大爆発』公開直前インタビュー プロデューサー 竹迫雄也は、いかにしてあの飛び抜けて個性的な特撮番組の長編映画化を実現させたのか?(前編)

インタビュー:尾﨑 一男

全2回連載

1970年に開催された「日本万国博覧会(大阪万博)」を象徴するモニュメント「太陽の塔」を生み出した世界的芸術家・岡本太郎。そんな彼の作品や思想をモチーフに、NHKが2022年にわずか5分の美術番組として放送した『TAROMAN 岡本太郎式特撮活劇』は、深夜にもかかわらず奇抜な存在感で熱狂的なな支持を得た。そんな“でたらめな巨人”が、まさかの劇場用映画『大長編 タローマン 万博大爆発』としてスクリーンに降臨する。企画を立ち上げ、社内外を説得し、誰も予想していなかった105分の長編映画化を実現したのは、アスミック・エースの若きプロデューサー・竹迫雄也。彼にとって初の企画プロデュースとなる本作の、その出発点と挑戦の軌跡を追う。

これは基となった番組を知る人なら誰もが疑問に感じていると思いますが、その『TAROMAN 岡本太郎式特撮活劇』(以下『タローマン』)を、なぜ今このタイミングで映画にしようと思われたのでしょうか? いや、そもそもあの深夜のたった5分のミニ番組を、映画化しようと思われた動機が知りたいです。

竹迫:自分がいちばん最初に『タローマン』を知ったのは2022年の夏で、NHK Eテレで放送されたときでした。事前に「なにやら特撮ヒーローっぽい5分番組があるらしい」という情報を耳にしていて、軽い気持ちで観てみたんです。そしたら、もう一瞬で骨抜きにされましたね。

ああ、ここにも中毒者がひとり(一同笑)。実際にご覧になったときのインパクトは、けっこう大きかったんですか?

竹迫:衝撃に近かったですね。自分は大学時代に岡本太郎の名著『自分の中に毒を持て』を愛読していたんです。そしてあの本の「常識を疑え、型を壊せ」というメッセージにずっと影響を受け続けてきました。なにより子どもの頃から特撮番組が大好きで、平成ウルトラマンや平成仮面ライダー、スーパー戦隊シリーズを夢中で観ていたんです。その二つがガチンと重なって、自分の“好き”が一気に爆発した感覚がありましたね。

特撮と岡本太郎芸術に対する基礎教養は、すでにご自身の中で形成されていたんですね。

竹迫:おかげで波長が見事に合いましたね。たった5分なのに、70年代特撮ドラマに対しての徹底したリスペクトが詰め込まれているし、同時に岡本太郎イズムが全開で、NHKらしい美術番組として成立していながら、特撮・エンタメとしても成立している。しかも単なるパロディではなく、本気で作られた“昭和特撮”の空気がそこに漂っていて、まさに岡本太郎の名フレーズ「なんだこれは!」といった衝撃で、同時に「これは自分のような人間のための番組だ」と思いました。

番組と接した段階で、映画化が脳裏をかすめたんですか?

竹迫:最初は映画化なんて考えもしませんでした。あまりにマニアックな自分の嗜好にぶっ刺ささり過ぎたので(笑)。大衆を巻き込まなくては事業的に成立しないだろうなあ、映画化は難しいだろう、と思って一視聴者として楽しんでいたんです。ところが放送直後から、番組はSNSでカルト的に盛り上がり、特撮ファンだけじゃなくアート好き、ちびっこたちまで「タローマン」を面白がっていた。放送後も話題が冷めず、数か月たってもファンアートが出たり、セリフがネットで引用されたり。むしろ自分以上に熱狂している人も多かった。「これは自分だけじゃない、世の中に刺さっている」と気づいたのがきっかけです。「だったら映画にしなきゃ!」と思ったんですね。

映画でもイケるのでは? という判断を、あの短編から見出すのはなかなかの慧眼というか、普通じゃないですよね。

竹迫:いえいえ、『タローマン』は特撮として成立しているだけでなく、美術番組としても破綻していませんし、監督を務めた藤井亮さんの演出も本格的で、山口一郎(サカナクション)さんが出てきて過去回想の体で『タローマン』を語る、モキュメンタリーパートまで含めて極めて完成度が高い。わずか5分なのに心を揺さぶられて、純粋に「これはもっと大きな場所でタローマンを観たい」と思ったんです。

じっさい映画化を考え始めたのは、いつ頃からですか?

竹迫:放送終了からしばらく経っても世の中の熱が冷めないムードを肌で感じていたので、それに押される感じで映画化の想いが大きく膨らんでいった感じです。普通ならば短編の特別番組はすぐ忘れられてしまう印象ですが、『タローマン』は違ったんです。ひたすらSNSでバズり続け、半年も経たずして特番まで放送された。その驚異的な持続力に「これは一時のムーブメントで終わらせるのは寂しいし、惜しい。映画の仕事をしている自分でも何かできることはあるはずだ」と感じましたね。自分の直感だけじゃなく、世の中のニーズが確実にあると確信できた瞬間でした。そこから腰を据えて映画化について考え始めるのですが、作品の内容を決める前に、まず2025年という公開時期を確固たるものとして決めていました。2025年は大阪で行われる万博開催時期。岡本太郎がテーマプロデューサーを務めた1970年の大阪万博から55年の時を経て、映画として、万博の話題性を取り込んで、 “タローマン”を世に放ちたいと思いました。

最初に制作サイドにアプローチされたときのことを憶えてらっしゃいますか?

竹迫:はい。とにかく「いちど相談しなければ」と思い、映画化検討を進め2023年の春、まずは藤井亮監督にコンタクトを取り打診しました。その時点では、3つの案を藤井監督に提案しました。1つ目は、『タローマン』の公式ファンブック『タローマン・クロニクル』内で紹介されていた幻の劇場版『タローマン大噴火』(1975)の完全映画化。2つ目は“シン・タローマン”のようなかたちで装い新たに昭和テイストではなく、令和版としてセルフリメイク映画化。3つ目はテレビ版の再編集に新撮数話を加えた、ファンベースのODS(演劇や音楽などの非映画コンテンツ)としての上映をイメージし提案しました。監督にはその3つの案をまとめた企画書を提示しながら「日本映画史上で一番“でたらめ”な映画を作りたい。タローマンを大スクリーンで暴れさせたい」とぶつけたんです。心の中では完全新撮の映画化をしたいと思っていましたが、まずは再編集版が事業化する上で現実的であり、完全新撮はその反響を確認してからの判断かなと思っていました。

藤井監督はどういった反応を?

竹迫:嬉しいことに監督も、「じつは自分もタローマンをスクリーンで暴れさせたかったんです」と笑顔で答えてくれて。お互いに同じ思いを抱いていたんだとわかって、一瞬で意気投合しました。あの瞬間の高揚感は、今でも鮮明に覚えています。その後、監督から「せっかくやるのなら完全新作でどうでしょう」ということで、TV版のタローマンで描かなかった岡本太郎と万博をテーマにした『大長編 タローマン 万博大爆発』の基となるアイデアをいただきました。そして後日、監督に作っていただいた数枚の企画書を見た瞬間、心を奪われてしまいました。万博のアンチテーゼとしての太陽の塔、昭和100年、昭和の未来像、シネスコサイズからビスタサイズと縦横無尽に暴れまわるタローマンのでたらめアクションなど心躍る内容がふんだんに盛り込まれていました。そこから『タローマン』映画化企画は長編の完全新作で勝負することになります。

映画のストーリーは、最初から今の形に近かったのですか?

竹迫:大筋はほとんど変わっていませんね。藤井監督が最初に提示したプロットの段階で、「1970年万博と未来の2025年をつなぐ」という骨格ははっきりしていましたから。しかも単なる懐古ではなく、「70年代の人々が夢見た未来の2025年」を描くという発想がじつに新しく映画化するに足るスペクタクル感がありおもしろかったんです。

映画の内容に、竹迫さんは深くタッチしなかったんですか?

竹迫 そこは自分が介入せず、監督を信じてお任せする形でしたね。監督のヴィジョンを尊重しました。監督も長編初挑戦でしたが、惚れ込んだ監督の才能を信じ、何より監督から出てくるアイデアをそのままカタチにすることが『タローマン』という作品をファンに届けるうえで最適解なんだと、私も一人のファンとして確信していました。

撮影と同時に製作を進めるうえで、もっとも大変だったのはどんな点でしたか?

竹迫:そこはやはり事業面ですね。私としても初の長編映画プロデュース作品でしたので、製作委員会の組成や事業スキームの構築など、自分が先頭に立ち事業を進めることが初めての経験だったんです。経験豊富な先輩プロデューサーのように「このやり方で進めれば大丈夫」という経験値が少なく、それはもう完全に手探りでした。

自分で開拓を迫られたんですね。

竹迫:ええ、しかも当初はコアファン向けの小規模な映画を想定していたワケですが、長編化によって予算も宣伝規模も大きく膨らみ、そのぶん各方面に無理をお願いすることも多く、本当に綱渡りでした。でも心の中では「絶対にタローマンを映画の舞台に立たせたい」という気持ちしかなかったので、とにかく突き進むしかありませんでしたね。岡本太郎の“マイナスに賭けろ”を映画企画として体現した発起人として、ご尽力いただいた監督ら制作スタッフや、協賛・協力の各社・団体の方々、プロデューサー陣にはいくら感謝しても足りないくらいです。

NHKテレビシリーズの映画化というと、アスミック・エースは『岸辺露伴 ルーヴルへ行く』(2023) や直近ですと『岸辺露伴は動かない 懺悔室』(2025)が自社先例としてありますが、その経験は役に立ちましたか?

竹迫:民放ではなく、公共放送を担うNHK作品の映画化ということで、契約まわりや宣伝手法については参考になりました。ただ、『タローマン』は、たった5分の深夜番組からの出発で原作漫画があるわけでもなく、事業規模も企画の成り立ちまるで違います。『タローマン』映画化についてはNHKエデュケーショナルのプロデューサーに事業化から宣伝にいたるまで多大に貢献いただき、何とか映画化が実現できました。過去の成功例をなぞるのではなく、「史上最もでたらめな映画を作る」という初心を貫けたのは、『タローマン』と岡本芸術へのリスペクトを持つNHKエデュケーショナルをはじめ委員会各社の本映画化プロジェクトに掛けるでたらめでべらぼうなの情熱の賜物です。

(以下、ファンベースを軸にした宣伝や商品化・イベント展開、最後に公開直前の心境を語った後編へと続く)