Project Story

プロジェクトストーリー

SHARE

懐かしの応募者全員サービスを体験!? 宣伝のキーワードは“あのころ感”

インタビュー:大曲 智子

全2回連載

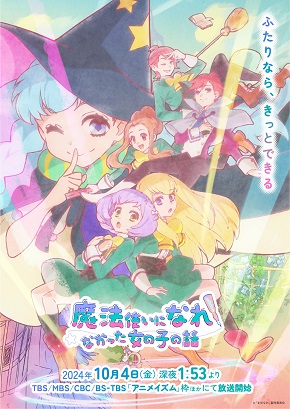

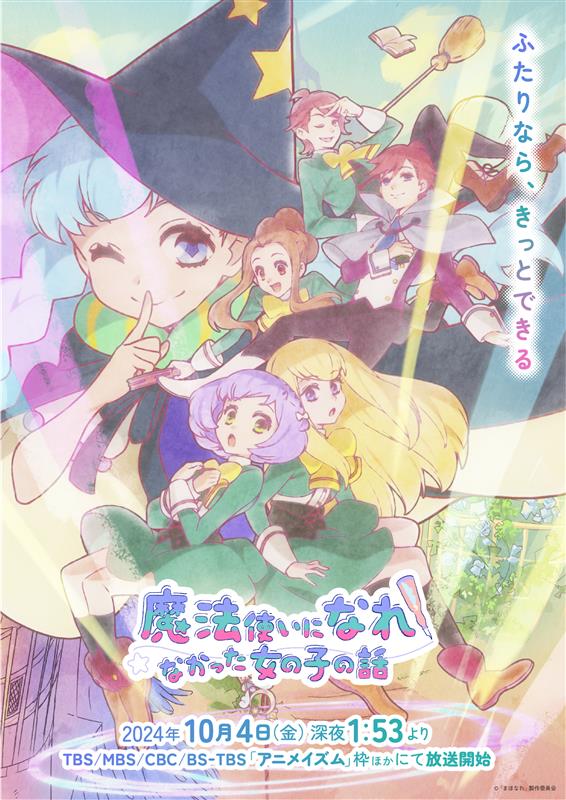

原案公募企画「Project ANIMA」から生まれたオリジナルのTVアニメ『魔法使いになれなかった女の子の話(以下、まほなれ)』。第1回のインタビューでは、プロデューサーの有田真代に、アニメ化が途絶えかけたこの企画を今度こそアニメにするまでの奮闘ぶりについて聞いた。第2回では、宣伝プロデューサーの田中佳奈子、タイアップ担当の林祐美子にも参加してもらい、オリジナルアニメを広めるための独自の宣伝施策を解説してもらった。

Project ANIMA大賞作品を原案にしたオリジナル作品ということで、宣伝においては最初にどういう方針を立てられたのでしょうか。

田中:この作品は企画段階からのターゲットが明確に決まっていたという面がありましたので、まずはメインの30〜40代女性を意識して宣伝プランを組み立てていきました。作品コンセプトとして私達がよく言っていたのは、“あのころ感”というキーワード。あのころ感を楽しんでほしい、それを親子でも楽しんでもらえたらさらにいいよねというところで、作品の温かい雰囲気を大事にしながら施策をチームで考えていきました。またメインターゲット以外の層についても、“あのころ感”をブームとして今新鮮に楽しんでいただいているZ世代も狙っていきたいなと。ただ“あのころ感”と言ってもワードだけでは伝わりづらいと思いますが、実際に本編が水彩画の雰囲気で優しく仕上げていただいたので、宣材物ひとつとっても独特な世界観に仕上がり、宣伝にも活かすことができました。

Z世代をサブターゲットに設定したのですね。

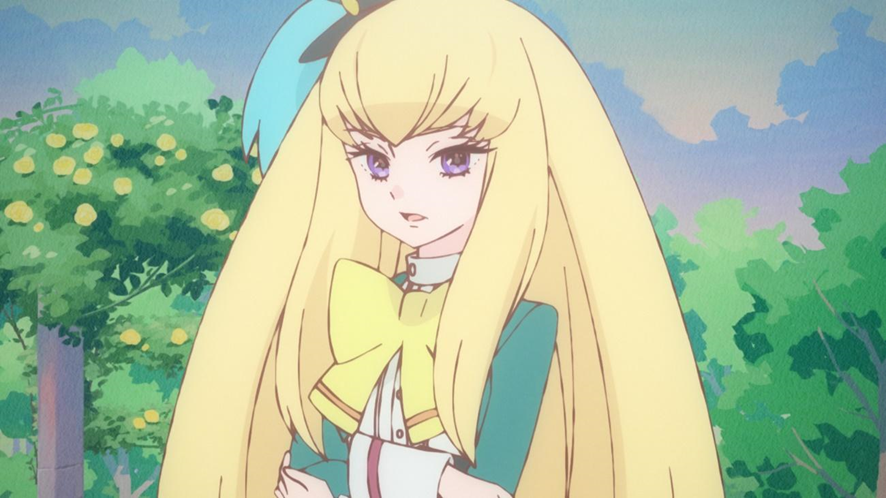

田中:Z世代の方たちは、アニメを見るときに推しキャラを作って楽しむ方が多いと思うのですが、『まほなれ』は天然のクルミ=ミライとクールなユズ=エーデルという2人を立てつつ、ほかにも個性的なキャラが非常に多いので、ぜひ推しキャラを作ってもらえたらいいなと。周辺のキャラクターも立てることは意識して組み立てていきました。

前回のインタビューにあったように、アニメ化をなんとか実現したいという有田さんの情熱がこの企画の根源にあったそうですが、その点は宣伝にどう作用しましたか。

田中:やっぱり有田を始めとする、もともと作り上げてきたスタッフ陣の熱意とパワーはずっと感じていましたね。企画から立ち上げたオリジナル作品なので、みなさんすごく愛情がこもっていましたから。アスミックは宣伝とタイアップを担当したのですが、委員会各社からもいろいろなアイデアを出していただきました。会社間の一体感はとても強かった。私たち宣伝チームも期待に応えたい、この作品をより多くの人に届けたいという気持ちでご一緒しました。作品のメッセージとも被っているのですが、『まほなれ』はアニメになれなかったかもしれないアニメ。親心のような思いをみんなが持っていたと思います。

具体的な宣伝の施策で印象的だったものは?

田中:どの施策も初期の段階から有田に入ってもらい、二人三脚のような形で行いました。委員会の方とも毎週のように宣伝会議を開き、タイアップの進捗を共有して、次はこうしようああしようみたいな意見を活発に出していただけたので、どの施策も本当に印象に残っています。

ステーショナリーメーカー「サン宝石」さんとのコラボは、メインターゲットの女性たちにグッと来るものだと思いました。

田中:嬉しいです。これは有田から「応募者全員プレゼントをやりたい」という提案があり、絶対にやりたいねって(笑)。『まほなれ』オーディエンスのペルソナはだいたい30代前半から40代前半の女性。中央値を35歳の女性と仮定したときに、その年代の方たちが懐かしさを感じるものを模索しました。

その年代の方たちがどんな子ども時代を送っていたかを考えられたんですね。

田中:あのころのマンガ雑誌でやっていた、「応募者全員大サービス」。ネット上での応募もできるようにしましたが、実際に切手を300円分買って、手書きで住所などを書いてポストに投函するまでの体験を、みなさんと一緒にやりたいという発想から生まれました。プレゼントはやっぱり、あのころを思い出す可愛いステーショナリー。サン宝石さんとやれたらいいねと理想を掲げてお願いしてみたところ快諾していただき、完全オリジナルのステーショナリーセットを作ることができました。商品発送後の反響もあって、「懐かしい」「毎週親子で楽しんでいます」というお手紙いただいたりと、狙っていた層に届いた実感があり嬉しかったです。

立命館大学、青山学院大学とのコラボもあったそうですが、こちらはどういった狙いがあったのでしょうか。

田中:Z世代に作品を広めたいという思いに加え、この作品が学園ものなので、親和性が高いのではと考えました。関西では立命館大学、関東では青山学院大学。両校ともに、大学の授業の一環という形でお邪魔し、この作品を盛り上げるためのアイデアを学生さんから募集し、費用対効果や実際の広がりなどを一緒に考えていきました。立命館大学では学食コラボや、オリジナル展示、3話の先行上映会を行いました。上映会にはプロデューサーの有田と松根マサト監督が登壇し、トークショーを行わせていただきました。青山学院大学は学生さんたちのアイデアがとても豊富で、私たちも勉強になりましたね。特にSNSに関する生の声をたくさん聞けましたし、TikTokでの施策は青山学院大学の学生さんのアイデアから生まれました。本編のシーンを模擬した形での振り付けを考えていただき、それをTikTokなどで流すというものですね。『まほなれ』に限らずSNSで確実にバズらせることは難しいですが、学生さんたちや声優さんにもご協力いただけて、楽しい施策になりました。

現役の大学生からは、作品についてどのような感想がありましたか?

林:作品を宣伝していくうえで、普段、新しく放送されるアニメをどうやって選んでいるか、見続けるかどうかをどうやって決めているのか、というようなリアルなお話も伺いました。どうしても社内とかでヒアリングしていると多少の遠慮なども入ってしまうのですが、学生さんは忖度もないので正直な言葉が聞けましたね。特に「この作品は1話だけでは判断できない。もう少し見せた方が期待値が上がるかも」という意見にはなるほどなと。現場の私たちは先々まで知っているから、1話見ただけで雰囲気はつかめるだろうと思ってしまいますが、もう少し内容を見ていただいたほうがいいのかもしれない、と思ってその先の内容も伝えられるような動画も実際に作成しました。作品については、絵のタッチが新鮮なようで、「見たことのないタッチで可愛い」といったコメントもありましたね。たくさんアニメ作品から選ぶときに、絵は最初にパッと目に入るものなので、そういう部分から興味を引けているのはよかったなと思いました。

W主人公のキャストのお二人がフレッシュな声優さんで、周りを実力のある方たちが固めるというキャスティングでしたが、キャストさんとのプロモーションはいかがでしたか。

有田:学園ものということで、キャストはまさにフレッシュな方にお願いしたいと思っていました。とにかくキャラに合う方にオファーさせていただいたら、クルミ役の菱川花菜さんとユズ役の山田美鈴さんの2人が、実は養成所時代の同期だったことが後から判明したんです。しかも菱川さんは学生時代がコロナ禍で、学校行事が何もなかったそうで、「『まほなれ』が私の青春でした。運動会も文化祭も全部ここでやれました」とおっしゃっていたのが印象的でした。アフレコもリラックスしてできたそうですし、そのおかげで学園感がうまく出たんだろうなと思います。

アニメ『まほなれ』の宣伝を終えて感じられたことをお聞かせください。

田中:アスミック・エースの宣伝部はアニメも映画も両方やる部署なので、両者の違いや、オリジナル作品を宣伝する難しさを改めて感じました。私はアニメの宣伝が初めてなので手探り状態ではありましたが、アニメ特有の方法を学ぶことができました。作品に寄り添うことは映画もアニメも同じなので、今回の学びを今後に活かしたいと思います。