Project Story

プロジェクトストーリー

SHARE

アニメ化のためにアスミック・エースへ 熱意がつないだファンタジーアニメ

インタビュー:大曲 智子

全2回連載

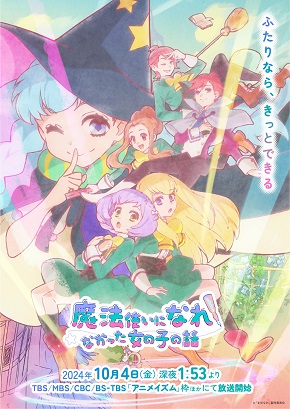

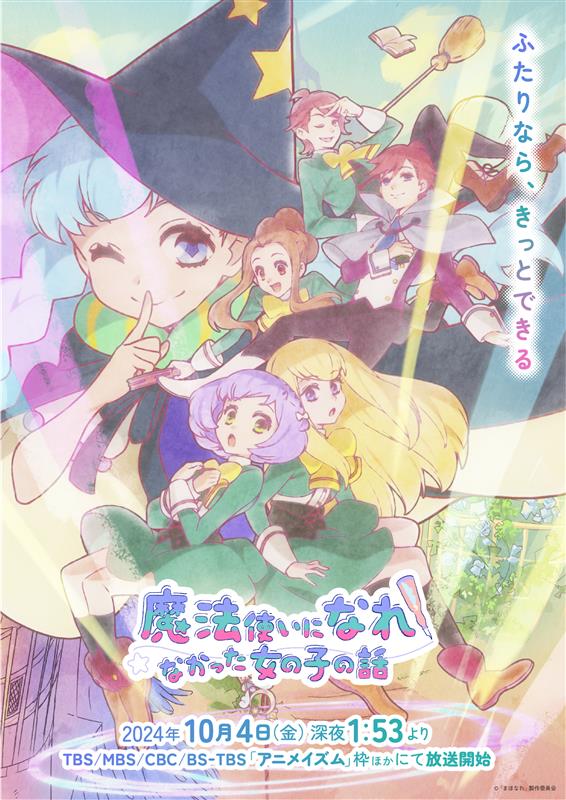

2024年10月期に放送された『魔法使いになれなかった女の子の話(以下、まほなれ)』は、原案公募企画「Project ANIMA」から生まれたオリジナルのTVアニメだ。コンテストのファンタジー部門で大賞を受賞した同名小説を原案に作られた、大人がキュンとなるときめきを全面にまぶした少女たちの成長物語。プロデューサーを務めたのは、アスミック・エース企画製作部の有田真代。『まほなれ』アニメ製作の裏には、有田の情熱と責任感があったのだという。

「Project ANIMA」で選ばれた作品を原案に作られたアニメ『まほなれ』ですが、Project ANIMAとはどんなプロジェクトだったのでしょうか?

有田:Project ANIMAは、もともと私がアスミック・エースの前に在籍していた会社で企画がスタートしました。アニメスタジオと出資者である製作委員会が決まった状態で、一般の皆様からアニメの原案を募集したコンテストです。その大賞受賞作を原案にアニメ化するというものでした。ところが前職の会社が諸事情によりこのプロジェクトから撤退することになって。受賞者も制作するアニメスタジオも決まっていたのに、やっぱりアニメ化できなくなりましたというのはあまりにも失礼ですよね。撤退が決まった瞬間、「アニメーションプロデューサー」で検索して出てきた会社の求人すべてに応募しました。こういう企画をやるために転職先を探していますと言っていくつかの会社を受けて、決まった中で一番アニメ化の可能性が高かったアスミック・エースに転職しました。

アニメ化のために転職をされたのですね! アスミックに移られた段階で、『まほなれ』のアニメ化はどの程度進んでいましたか。

有田:2017年にコンテストを行い、18年に結果発表。どういう作り方をするか話していきましょうという段階でコロナ禍となってしまったので、『まほなれ』の制作も始まっていませんでした。個人的には、「アニメ化できないかもしれない」という期間があまりにも辛すぎたので、アスミック・エースでアニメ化できることになり本当に安堵していました。そこから実際に作るのはもちろん大変ではありましたが。製作委員会の各社さんや制作のJ.C.STAFFさんらが、見放さずに待っていてくださってありがたかったです。

『まほなれ』は、小説投稿サイト「エブリスタ」で著者の赤坂優月さんが連載されていた小説ですが、アニメ化にあたってどんな印象がありましたか。

有田:赤坂さんが応募された段階ではまだ連載中だったんですが、エブリスタ内のランキングにも入っており、ファンの方がすでについていた作品でした。コンテストのファンタジー部門だけで2500から3000通ぐらいの応募があったのですが、中でも『まほなれ』はテンポのよい文体で非常に読みやすい点が印象的でしたね。キャラクターがみんな魅力的で、設定もしっかり作り込んであるので、どんどん読み進めていける内容でした。

それを1クールのアニメにすることになったと。

有田:松根監督が、「これを全部アニメ化するとしたら6、7クールは必要」とおっしゃっていたぐらいでした。主人公のクルミ=ミライだけではなく、前後の世代のエピソードもある大河ファンタジー小説という感じだったので、作品の魅力を12話で伝えられるような再構成が最初の作業でした。小説を原案に、キャラクターや世界観の設定も、アニメ用にオリジナルで作っていきました。

アニメ『まほなれ』は80年代の魔法少女アニメを彷彿とさせる、淡いパステル調の色彩にしていますね。ターゲットもその頃のアニメに親しんでいた大人の方たちでしょうか。

有田:プロデューサー陣はアラフォー世代が多く、自分たちが小学生ぐらいのときに夕方やっていたような楽しいアニメが作りたいねということは、松根マサト監督、脚本家の金杉弘子さんとも初期から話していたことでしたね。エブリスタで小説版『まほなれ』を読まれていたのはおそらく20〜30代の女性が中心だったので、その層をコアターゲットにしつつ、アニメにするにあたって、より幅広い年齢や男性、海外の方にも見ていただけるものをという工夫はしました。

松根監督、シリーズ構成・脚本の金杉さんに加え、総監督に渡部高志さん、キャラクターデザインに星野リリィさんと松浦麻衣さんという豪華メンバーですね。

有田:最初にスタッフィングを考えるとき、実現可能かどうかは一旦置いておいて、誰に頼めたら最高かをみんなで考えました。星野リリィ先生は、何人かのプロデューサーが原案の段階でそれぞれ「リリィさんがいいのでは」と思っていて、最初にお名前が挙がった方で。お受けいただけたときは皆でガッツポーズしましたね、本当に。あとは音楽の下村陽子さんも。「ファンタジーの音楽」と考えたときに、アニメよりも先にゲーム音楽が浮かんで、お願いできるのだろうかと思っていたのですがお受けいただきました。改めて見てもすごいスタッフ陣です。

懐かしさもある令和の魔法少女ものを作る中で難しかったことや印象に残ったことはありますか。

有田:オリジナルアニメなので、ストーリーやキャラ感を決めこんでいく意思決定の仕方に最初は迷いましたね。脚本会議に出ている人たちが持っているクルミ像も、それぞれ微妙に違っていたりして。そこのすり合わせをどうしようかと思っていましたが、結果的には松根監督が理知的に、アニメーション上必要なものを丁寧に紐解いて考えてくださったので、だんだん作品のイメ-ジがすり合っていきました。それに脚本家の金杉弘子さんが天才的なアイデアをたくさん出してくれたんです。動物が活躍したり、「マジ研」の部長と副部長のキャラクターなど、『まほなれ』のへんてこな部分は金杉さんのセンスによるところが大きいです。松根監督も「親子で楽しめるアニメにしたい」と意識されていて、小さいお子さんが見ても理解しやすいストーリーになりました。

舞台となるレットラン魔法学校やクルミたちの制服、魔法のペンや魔法ステッキなど、美術も心ときめくものばかりでした。

有田:プロデューサー陣はみんなファンタジーが好きで、考え出したらオタク的に作りこみが止まらないんです(笑)。魔法手帳で使う現代魔法と手書きの古代魔法の対比なども裏設定をいろいろ考えていたのですが、アニメになるとそれがわかりやすく表現されていて、松根監督はじめ現場スタッフのみなさんのバランス感と表現力に感動しました。魔法陣も可愛くて、すべてを直感的にときめくビジュアルに落とし込んでくださっていて。メインビジュアルを作っていたとき、いろんな方から「アニメ本編がこの絵で動くんですか?ポスター用のビジュアルじゃなくて?」と聞かれました。「ちゃんとこの水彩風の絵で動きますよ」と答えるとみなさん驚かれていましたね。クレヨンと水彩で描いたような絵本風のタッチの絵という、とても大変なアニメーションをJ.C.STAFFさんが実現してくれました。強弱のついた線を使っていて、撮影で微調整されてる。TVシリーズでここまで独自のビジュアルでできるなんてと、私も感銘を受けた部分ですね。

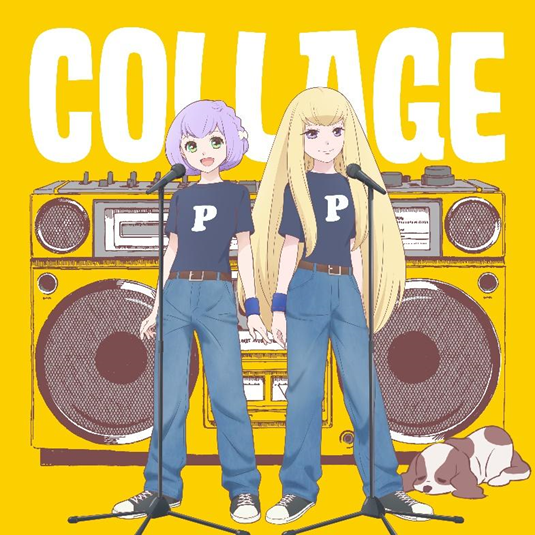

オープニング主題歌がPUFFYとついでにTOOBOEによる『コラージュ』。こちらも平成を知る人間にはたまらないアーティストですね。

有田:アニメを作っていくうちに、このアニメはクルミ=ミライとユズ=エーデルという正反対の女の子ふたりの物語なんだなとわかってきて、オープニングも新しさと懐かしさの両方を感じさせてくれる女の子バディがいいよねと考えたら、PUFFYさんしかいなくて。何のツテもなかったんですが、正面からお願いしたところ快諾いただけました。TOOBOEさんに楽曲を作っていただけたことで、お2人のあたらしい魅力もこもったオープニングになったと思います。イントロを聞いた瞬間にPUFFYだとわかる仕掛けもいいですよね。エンディングテーマ『瞬間最大風速』を歌ってくださったhalcaさんの歌声と、ガールポップとしての王道感も素晴らしくて。エンディングだけど前向きで元気な曲を作ってくださいました。

オリジナルのファンタジーアニメ『まほなれ』の魅力を今どんなところに感じますか。

有田:制作前にリファレンスの作品を出していたとき、いろんなものを挙げながら作っていきましたが、結果できたものがあまり見たことのない、絶妙なバランスのアニメになりました。あえてちょっと古いノリを入れたりもしていますし、いい意味で2024年ぽくないアニメになったのではないかと思います。懐かしい雰囲気を目指して作りましたが、結果親子で楽しんでくれた方も多くて、小さいお子さんが喜んでくれたのなら、こんなに嬉しいことはないですよね。